Qu’est-ce que la DBO et la DCO ?

Dans le domaine du traitement des eaux usées, deux paramètres sont essentiels pour évaluer la pollution organique : la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO).

La DBO (demande biochimique en oxygène)

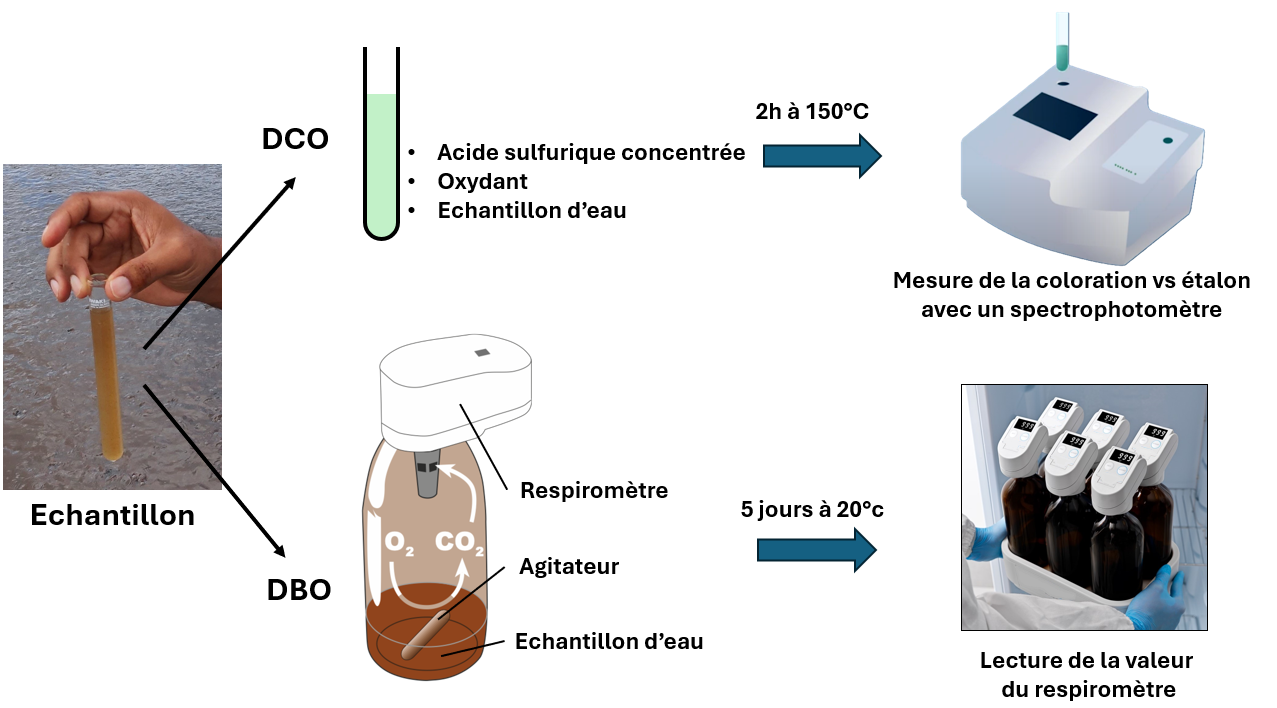

La DBO mesure la quantité d’oxygène consommée par des micro-organismes pour dégrader les matières organiques biodégradables contenues dans l’eau. Cette mesure est généralement effectuée sur 5 jours à 20 °C dans l’obscurité : on parle alors de DBO5. Elle reflète la part biodégradable de la pollution carbonée des eaux usées. C’est un indicateur très utile pour évaluer la performance des traitements biologiques.

La DCO (demande chimique en oxygène)

La DCO, quant à elle, exprime la quantité totale d’oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement toutes les matières organiques (biodégradables ou non) présentes dans l’eau. Elle prend en compte à la fois :

- Les matières organiques facilement dégradables,

- Les polluants plus résistants, comme certains composés chimiques ou minéraux.

Elle donne donc une vision plus globale de la charge polluante de l’eau.

DBO5 vs DCO : quelles différences ?

| Critères | DBO5 | DCO |

| Nature de l'oxydation | Biologique (par bactéries) | Chimique |

| Ce qui est mesuré | Matières biodégradables | Matières organiques totales |

| Durée de mesure | 5 jours à 20°c | Résultats en quelques heures |

| Indicateur de | Pollution facilement traitable biologiquement | Pollution globale (y compris non biodégradable) |

La DCO est toujours supérieure à la DBO5. La différence entre les deux représente la part de matière organique non biodégradable.

Pour les eaux usées domestiques, le rapport DCO/DBO5 est généralement compris entre 1,5 et 2, ce qui indique une bonne biodégradabilité. Un rapport supérieur à 2,5 ou 3 peut révéler la présence de substances plus complexes à éliminer.

Pourquoi mesurer la DBO et la DCO ?

Les matières organiques en décomposition consomment l’oxygène dissous dans l’eau. En trop grande quantité, elles peuvent :

- Entraîner l’asphyxie de la faune aquatique,

- Favoriser la prolifération d’algues,

- Dégrader la qualité des milieux naturels.

La mesure de la DBO et de la DCO permet de :

- Evaluer la charge polluante d’un effluent,

- Dimensionner les traitements nécessaires,

- Vérifier la conformité réglementaire des rejets industriels ou domestiques,

- Prévenir les impacts sur l’environnement.

Ces paramètres sont généralement essentiels pour l’obtention d’autorisations de rejet avec des seuils à ne pas dépasser.

Sources de DBO et de DCO

Les eaux usées peuvent contenir une grande variété de matières organiques, issues de sources très diverses :

- Eaux usées domestiques (toilettes, douches, cuisine) ;

- Eaux usées industrielles, notamment dans :

- L’agroalimentaire,

- La chimie (pesticides, engrais),

- Le nettoyage industriel,

- Les décharges (eaux de lixiviation),

- Le textile ou la cosmétique ;

- Sources naturelles, comme la décomposition de feuilles ou d’animaux morts dans les milieux aquatiques.

Technologies pour éliminer la DBO et la DCO

Traitements physiques et physico-chimiques

- Filtration (sable, charbon actif),

- Flottation à air dissous (DAF),

- Décantation et sédimentation,

- Coagulation-floculation.

Ces technologies permettent de séparer mécaniquement ou physiquement les particules responsables de la DBO/DCO, et sont souvent utilisées en prétraitement ou en finition.

Traitements biologiques

Les traitements biologiques constituent une étape centrale dans l’épuration des eaux usées, en particulier pour l’élimination de la pollution biodégradable, mesurée par la DBO₅. Ces procédés reposent sur l’action de micro-organismes capables de dégrader les matières organiques, selon deux grandes approches :

- Traitement anaérobie : en absence d’oxygène, certaines bactéries spécialisées dégradent la matière organique dans des systèmes fermés comme les digesteurs ou les réacteurs UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Ce procédé permet notamment de produire du biogaz (mélange de méthane et CO₂), valorisable énergétiquement.

- Traitement aérobie : en présence d’oxygène, les micro-organismes consomment la pollution organique pour croître et se multiplier. Cette voie est la plus utilisée dans les stations d’épuration, à travers des procédés comme les boues activées ou les bioréacteurs à lit agité (MBR). L’apport d’oxygène est traditionnellement assuré par aération (introduction d’air surpressée), mais l’usage de gaz enrichi en oxygène ou d’oxygène pur connaît un développement croissant, en particulier dans les installations contraintes par des performances élevées ou une variabilité de charge.

L’oxygène pur : un levier d’optimisation du traitement aérobie

L’injection directe d’oxygène pur dans les bassins biologiques permet de booster l’efficacité du traitement de la DBO₅, en stimulant la respiration des micro-organismes.

Par rapport à l’air (qui ne contient que 21 % d’oxygène), l’oxygène pur présente des avantages opérationnels majeurs :

- Un rendement de transfert supérieur (jusqu’à 95 %),

- Une augmentation de la capacité de traitement (jusqu’à +50 %) sans modification lourde des installations existantes.

De plus, l’oxygène pur assure une meilleure réactivité face aux pics de charge organique ou hydraulique, tout en limitant fortement :

- La formation de mousse dans les bassins aérés (souvent causée par les filamenteuses),

- Les émissions de COV (composés organiques volatils) et d’aérosols,

- Le recours à des produits chimiques antimousse.

En complément, certains procédés intègrent une ozonation partielle des boues biologiques, contribuant à :

- Réduire la prolifération bactérienne filamenteuse,

- Améliorer la décantation (et donc la clarification),

- Limiter la production de boues en excès

Ces systèmes sont généralement conçus pour une intégration rapide, avec des injecteurs performants combinant transfert d’oxygène et mélange, et une régulation automatisée via des sondes d’oxygène dissous ou de potentiel redox, garantissant une adaptation en temps réel aux besoins du process.

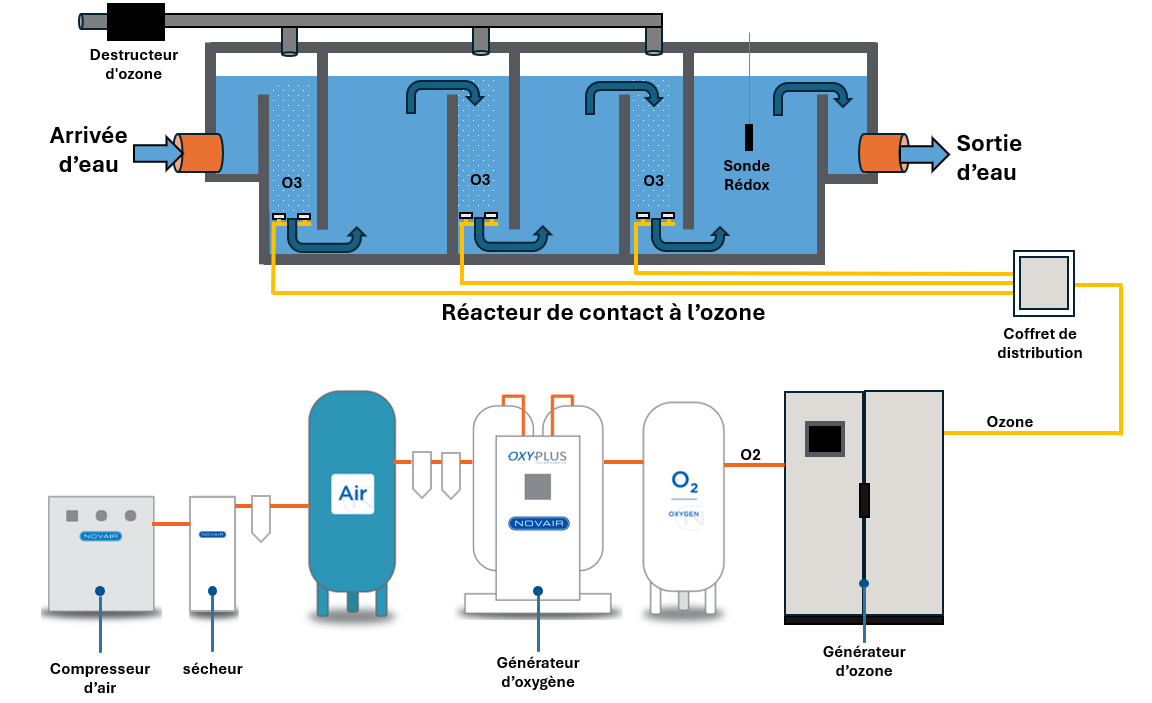

H2 Oxydation de la DCO par l’ozone

L’ozone, gaz instable formé de trois atomes d’oxygène, possède un très fort potentiel d’oxydation. Il est capable de décomposer de nombreuses molécules complexes et résistantes, notamment celles qui ne sont pas attaquées par les micro-organismes en traitement biologique classique. Il peut ainsi :

- Minéraliser certains polluants directement (oxydation complète),

- Transformer des composés réfractaires en molécules intermédiaires plus facilement biodégradables, préparant ainsi un traitement biologique complémentaire.

Son application peut se faire à deux moments clés :

- En pré-traitement, l’objectif est de réduire la toxicité et d’augmenter la biodégradabilité des effluents, en facilitant le travail des bactéries dans les réacteurs biologiques.

- En traitement tertiaire, l’ozone intervient après les étapes biologiques, afin d’éliminer les polluants résiduels, dont de nombreux micropolluants émergents (résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens, etc.).

Les bénéfices de l’ozonation sont nombreux :

- Élimination efficace des composés non biodégradables,

- Réduction des micropolluants et détoxification des eaux,

- Désinfection sans production de sous-produits nocifs,

- Décoloration des effluents, notamment dans les industries textiles ou agroalimentaires,

- Amélioration de la décantation des boues avec un indice de volume réduit,

- Réduction significative de la production de boues biologiques (jusqu’à 50 %), limitant les coûts de traitement et de transport.

Enfin, l’ozone présente un avantage logistique important : il est produit sur site, à partir d’oxygène pur via un générateur d’ozone, ce qui évite la gestion, le stockage ou le transport de produits chimiques dangereux, contrairement à d'autres oxydants comme le chlore.

Suivi et réduction de la DBO/DCO : STEP et effluents industriels

Le suivi de la DBO₅ (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) et de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) est essentiel pour maîtriser la qualité des rejets aqueux, qu’il s’agisse d’eaux usées urbaines ou industrielles. Ces deux indicateurs permettent d’évaluer la charge organique et la présence de composés oxydables dans un effluent, en orientant les choix de traitement appropriés.

Dans les stations d’épuration (STEP)

Dans une station d’épuration, la DBO et la DCO sont surveillées à plusieurs étapes clés :

- À l’entrée : pour caractériser les effluents bruts et adapter les procédés de traitement.

- Entre chaque étape du traitement : pour suivre les performances intermédiaires (dégrillage, décantation, traitement biologique, etc.).

- Avant rejet dans le milieu naturel : pour vérifier la conformité avec les normes en vigueur.

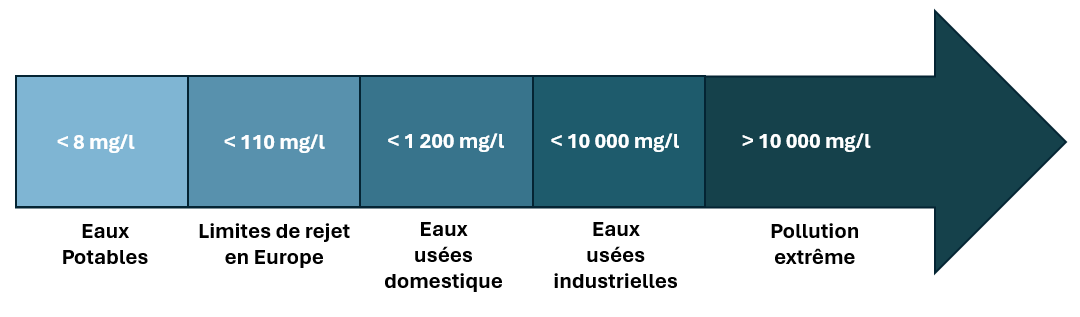

L’objectif est de réduire la pollution organique à des seuils réglementaires, souvent fixés à :

- < 25 mg/l de DBO₅,

- < 125 mg/l de DCO, selon la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines. Ces valeurs restent indicatives et varient selon les pays, les conditions locales et la sensibilité du milieu récepteur.

L’amélioration continue du rendement épuratoire passe notamment par des technologies avancées : oxygénation pure pour le traitement biologique, ozonation en tertiaire, filtration membranaire ou encore traitement des boues optimisé.

Dans le traitement des effluents industriels

Les industries génèrent des effluents très variés selon leurs activités (agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, textile, etc.), souvent chargés en polluants difficilement biodégradables. La maîtrise de la DBO et de la DCO y est donc stratégique, à la fois pour :

- Répondre aux obligations réglementaires,

- Préserver les ressources en eau,

- Réduire les surcoûts liés à l’envoi en station d’épuration externe,

- Envisager la réutilisation des eaux traitées (nettoyage, process, irrigation...),

- Limiter l’impact environnemental global.

Dans ce contexte, les industriels adoptent de plus en plus des solutions de traitement avancées comme les traitements biologiques intensifs, l’oxydation chimique (notamment à l’ozone ou au peroxyde), ou des combinaisons hybrides (pré-traitement chimique + traitement biologique).

Cette démarche s’inscrit dans une logique de développement durable, valorisant à la fois performance environnementale, réduction des coûts et anticipation des normes futures.

Conclusion : la DBO et la DCO, piliers de l’épuration des eaux

Comprendre et surveiller la DBO et la DCO est indispensable pour toute entité impliquée dans le traitement des eaux usées, qu’il s’agisse de municipalités, d’industriels ou de gestionnaires de réseaux.

En combinant traitements biologiques, physico-chimiques et mécaniques, il est possible d’atteindre les objectifs de dépollution, tout en contribuant à la protection de l’environnement et à la conformité réglementaire.